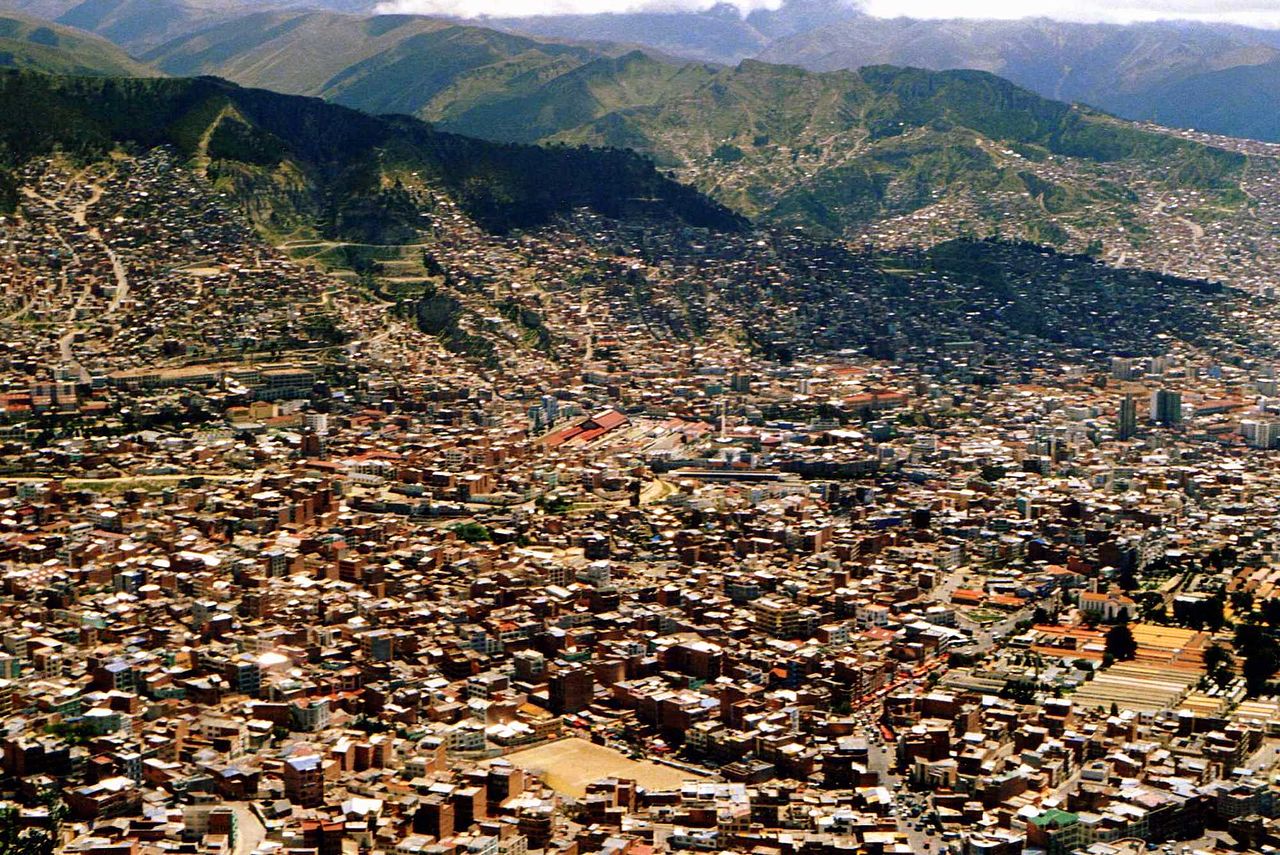

El Alto, acima de La Paz

Resistência andina, o que precisamos aprender com eles?

POR CÉLIO TURINO

El Alto, a cidade com maior população indígena do mundo, mais de 1 milhão de habitantes rodeando a capital da Bolívia, La Paz. Povos aimara, quéchua, mineiros, tecelões, camponeses, gente do altiplano e das terras baixas, como chiquitanos e guaranis. Uma profusão de cores, aromas e histórias, em que é quase possível tocar as montanhas. Wayna Potosí, Illimani, picos montanhosos com mais neve, por mais altos, mas que também começam a perder a cobertura de gelo milenar, mesmo estando a mais de 6 mil metros de altitude. Não há como acessar La Paz sem passar por El Alto, que paira sobre a capital, estando entre oitocentos e quatrocentos metros acima.

Para compreender a luta social do povo que tem barrado golpes de Estado na Bolívia desde o início do século XXI é necessário estender-se ao pensamento dos homens e mulheres do altiplano e a expressão em aimará: “q’ipur kama”. Com esse artigo, cujo conteúdo principal é extraído de capítulo (Whipala: bandeira e emblema da nação andina) de livro de minha autoria sobre a América Latina (POR TODOS OS CAMINHOS – Pontos de Cultura na América Latina – SESC Edições), pretendo expor as razões da capacidade do povo boliviano em enfrentar a recente tentativa de Golpe de Estado no país, sem que seja necessário falar do Golpe e dos golpistas. O que me interessa é o povo.

Para o pensamento ocidental, a despedida em relação a alguém com quem se pretende encontrar no dia seguinte acontece com a expressão “até amanhã”,ou, “see you tomorrow”, em inglês. Em aimara, é “até o dia de trás”,“q’ipur kama”.

O povo aimara forma a mais numerosa população indígena da Bolívia; para eles, como para a maioria dos povos originários, o tempo é o presente, e o futuro não fica adiante, estando vinculado ao passado. Segundo o sociólogo boliviano Mário Rodríguez, meu amigo, idealizador e gestor do Ponto de Cultura Wayna Tambo e da Red de la Diversidad:

“O passado não acontece como o que já foi, o que foi chancelado pela história. Chegar ao futuro só é possível se você traz o passado para o presente, linguisticamente falando. Você olha para o passado, mas ele só tem sentido se colocado no presente. Isso constrói a possibilidade do inédito, do que virá, o que brota. Politicamente, isso é muito forte, porque coloca o olhar em outro lugar de referência.”

O tempo não é linear, como uma sucessão de acontecimentos que vão morrendo no presente para dar lugar ao futuro, e sim algo vivo, cíclico, em que o próprio passado pode ser modificado. Mas isso provoca exatamente a necessidade de um outro olhar. Um outro olhar que não é uma perspectiva de futuro, mas uma perspectiva ancestral, que debate o mundo presente e o projeta para o futuro a partir do passado. Mesmo vivendo em um ambiente urbano de grande cidade, os povos indígenas em El Alto mantêm suas tradições ancestrais, sobretudo no modo de vida, no modo de pensar. Uma dessas tradições são os rituais das illas, que acontecem depois da semeadura e antes da colheita.

“A illa é algo que já é, sem ser o que já é, mas que já está sendo o que ainda não é. Seria a colheita que ainda não aconteceu, mas que já está sendo”.

Pode parecer confuso a quem tem um modo de pensar ocidental, mais descolado da natureza. Mas é simples. Ao iniciar uma plantação, com preparo da terra e semeadura, o processo de colheita já está acontecendo; isso porque semente é vida, é planta em transformação, movimento. Para que a colheita aconteça há que acompanhar o processo e a colheita é parte do processo, e não somente o ato de extrair o fruto da terra. Por isso os povos do altiplano festejam no pós-semeadura, porque a colheita não será, ela já é.

A partir da ancestralidade, e com os pés bem fincados no presente, nas terras altas da América do Sul, de La Paz a Quito, foram sendo formulados os princípios do Bem Viver, ou Viver Bem, como se diz na Bolívia, suma qamaña, em aimara. O Bem Viver é uma forma de descolonização do pensamento a partir de conceitos praticados e exercidos nessa parte do mundo, em Guarani, por exemplo, seria Teko Porã (o modo bom de viver na casa). Mario Rodríguez complementa:

“É importante destacar que o bem viver é pensado não como um paradigma de futuro, mas sim como um horizonte que orienta nossa caminhada hoje. Quando falamos de horizonte, queremos dizer que não temos um projeto acabado a ser conquistado. O bem viver nos coloca sentidos, horizontes políticos e éticos, isso porque o bem viver não é possível sem a diversidade e a pluralidade.”

Falar de Bem Viver é pensar o mundo a partir da mirada comunitária. Pressupõe uma outra estrutura de pensamento, de outros horizontes de civilização e de percepção da convivência, da economia, da ciência, de processos de trabalho, da política e da ideia de poder. Continuando nas palavras de meu amigo:

“…as pessoas, o comunitário, cederam a noção de bens comuns e do que é “público” ao Estado. E o Estado aparece como detentor do público, portanto responsável pela gestão dos bens comuns. O bem viver aponta uma mudança profunda no processo político e na retomada de algo que nunca poderia ter sido perdido: a gestão comunitária dos bens comuns, a construção comunitária do que vem a ser o bem comum.”

Que bens comuns seriam esses?

O espaço público, as ruas, as praças, a saúde, a educação, a cultura, o ar, a água. Para os bolivianos é impensável a privatização da água, porque água é fonte de vida, como as florestas e as montanhas; seria o mesmo que alguém pretender privatizar o ar que se respira. Essa mudança no modo de pensar tem um efeito prático muito claro, que implica uma série de mudanças de paradigmas:

- do antropocentrismo para o biocentrismo;

- do patriarcalismo para a convivência e a complementaridade entre masculino e feminino;

- da competição para a colaboração;

- do Estado nacional para o Estado plurinacional;

- da centralização, verticalização e monopólio do poder para o comunitarismo exercido em processos mais horizontais e distribuídos;

- das deliberações centralizadas e de imposição para processos de consenso progressivo e busca de entendimento;

- da economia capitalista para a economia da reciprocidade.

Na Bolívia se pensa o mundo desde a Bolívia:

Se reconhecemos que o capitalismo destrói a vida, há que se buscar uma alternativa. É óbvio que um sistema como o capitalismo não pode ser mudado facilmente. Mas a Bolívia pode ser um país que, com relativa facilidade, poderia mudar de sistema. Por um lado, a Bolívia não está tão envolvida no sistema capitalista mundial como outras nações e, por outro lado, porque está vigente um sistema alternativo, que é a economia da reciprocidade[1].

A economia da reciprocidade seria uma busca por equilíbrio entre propriedade estatal, propriedade privada e os bens comuns. No ambiente comunitário prevalece a relação local e interpessoal, o modo de produção não é exatamente comum ou coletivista, pode ser, mas também pode não ser. Há a dimensão da propriedade comunal da terra, não privada e não estatal. A produção agrícola numa propriedade comunal da terra acontece da seguinte forma: o “dono” da terra é a comunidade, mas a produção é privada e seu resultado será de quem trabalhou na terra.

Essa dimensão comunitária gera relações de maior equilíbrio, responsabilidade e função social da propriedade. É o oposto do modo de produção capitalista, sobretudo quando exacerbado pelo neoliberalismo e seus valores subjacentes: competição, ganância, desconfiança, engano e traição, egoísmo e corrupções. Valores esses que vão impregnando e corrompendo a própria vida e o modo de produzir, de ser e de agir, e isso vai determinando a forma de pensar. No comunitário, vida privada, produção e ancestralidade, vida social e política, cultura, se mesclam. É a forma de pensar que determina a forma de produzir, vida, trabalho e espírito são uma coisa só. Os vínculos não são alienados, estão sempre entrelaçados, gerando relações de compromisso com a comunidade, confiança, respeito, honradez (o sagrado da palavra), cooperação, solidariedade e partilha.

A economia da reciprocidade depende do resgate e fortalecimento desses valores, e os promove. Há também problemas, uma vez que, no comunitário prevalece o local e a relação pessoal, familiar, e tudo de negativo que também advém dessas relações: inveja, fofocas, brigas entre famílias, vingança e toda sorte de mesquinharias que podem envenenar uma comunidade. O desafio que as entidades comunitárias da Bolívia, particularmente em El Alto, se colocaram tem sido o de encontrar, na cotidianidade, o ponto de equilíbrio e mediação que permita incorporar vantagens de diversos sistemas (capitalismo, socialismo, comunitarismo), eliminando, ou reduzindo significativamente, suas desvantagens e defeitos.

A economia da reciprocidade também não é apresentada como a única forma de economia, a substituir as demais, ao contrário, é percebida enquanto economia de coexistência, e não somente com elementos dos sistemas capitalista e socialista, mas com outras formas de economia, essas ainda mais próximas e complementares à economia da reciprocidade, como economia solidária, economia do compartilhamento, economia da dádiva. Dessa combinação entre elementos econômicos distintos está surgindo outro sistema, mais imbricado com a lógica da vida, do comum, da partilha e da fraternidade. Mas esse ainda será um longo processo de metamorfose a ser analisado pelos historiadores no futuro. Agora me detenho a jogar luz ao que já é, por que está sendo a partir do dia de trás, q’ipur kama.

Em El Alto eu conheci dois Pontos de Cultura muito especiais, Teatro Trono e Wayna Tambo. Para compreensão da resistência do povo de El Alto e sua capacidade em debelar a recente tentativa de Golpe de Estado (26/6/24) me aterei à história do Wayna Tambo, cujo termo pode ser traduzido como: lugar de intercâmbio, de escambo de alimentos, saberes, culturas. A instituição foi estruturada em meados dos anos 1990, quando a Bolívia estava completamente sem rumo, sendo expropriada por todo tipo de ganâncias.

Desde 1952, a Bolívia tem sido marcada por intensa luta social e confronto de classes e etnias, intercalando períodos revolucionários, democracia e ditaduras. Entre 1982 e 1985, houve um governo de esquerda, que foi muito malsucedido, gerando hiperinflação e desestruturando a economia, como resultado, a ideologia neoliberal se impôs. E os movimentos sociais e partidos de esquerda ficaram destroçados. Era necessário reorganizar tudo, inclusive o pensamento. O Wayna Tambo surge em uma conjuntura em que os movimentos populares decidiram começar de novo, a partir de movimentos pela vida, em grupos de bairro, com povos indígenas, movimentos culturais, juventude, o que havia sobrado de pastorais católicas vinculadas à teologia da libertação, também luteranos. Foi quando um grupo de jovens decidiu fundar o Wayna Tambo. Na ocasião eles definiram:

“Vamos fazer ao nosso estilo, ao nosso gosto. E funcionar de portas abertas, sem preconceitos”

A entidade surgiu em um pequeno espaço na cidade de El Alto, com cineclube, teatro, dança, jogos. À época, notícias da cidade só figurava nas páginas policiais dos jornais de La Paz, como uma grande periferia da capital, atualmente com população maior que essa. Era “triste”, “vergonhoso”, viver em El Alto e a autoestima era baixa, para se contrapor, os jovens fundadores de Wayna Tambodecidiram visibilizar o que havia de belo, de potente em sua comunidade. Criaram uma revista e um programa de rádio. No dia em que foram ao ar: Pink Floyd e músicas andinas. Ao mesmo tempo.

Foi como se estivessem abrindo um um buraco naquelas alturas do topo do mundo. E os jovens apareceram. Em pouco tempo já produziam uma programação de quatro horas diárias de rádio, veiculadas em uma emissora comercial, via locação do tempo. Também organizaram um festival, que segue até hoje: Eterno Inverno Alteño. Em El Alto, há duas estações por ano: frio úmido e frio seco. E 15 dias por ano em que a temperatura ultrapassa os vinte graus. Afora esses 15 dias, a temperatura está sempre abaixo dos vinte graus; no inverno, abaixo de zero (ao menos nas vezes em que estive por lá, agora, com as mudanças climáticas, talvez também esteja aquecendo). Com o tempo conquistam sede própria, além de intercâmbios e cooperação internacional. Assim cresceram.

Cresceram, mas queriam mais. Precisavam alcançar mais gente, ampliar a programação, formar mais jovens. Na virada do milênio, decidiram comprar uma rádio FM, especializada em rock e com pouca audiência, estava para fechar. Ocorre que não tinham um centavo, e o preço era de US$ 100 mil. Compraram. Como?!? Na base da confiança. Conseguiram carência de um ano e mais três para pagar; como entrada, US$ 15 mil, que obtiveram em empréstimo interpessoal, não bancário. Com muito esforço, foram pagando a dívida com recursos de publicidade. E pagaram.

Adentra o século XXI. 2003 e as lutas sociais estão de volta.

Pouco tempo antes, a cidade de Cochabamba havia se insurgido contra a privatização da água, no que ficou conhecido como a Guerra da Água, com repercussão mundial, pelo significado em termos de reposicionamento do sentido de bens comuns. O governo era de Sánchez de Lozada, um boliviano com sotaque norte-americano, que, aplicando política neoliberal, conforme agenda de Washington, destroçara a economia do país. Em fevereiro, um protesto aparentemente prosaico resulta em massacre, com cinquenta mortos, no que ficou conhecido como “fevereiro negro”. O diretor do principal colégio público do país, com posições progressistas, havia sido demitido pelo governo central e em apoio ao diretor, os estudantes secundaristas, com idade entre 14 e 17 anos, saem em passeata até o Palácio do Governo. Como não foram atendidos, começaram a jogar pedras na sede do governo. Também estava acontecendo uma greve dos policiais locais, o que fez que o governo mandasse tropa do exército para reprimir a manifestação dos adolescentes. A polícia, em solidariedade aos estudantes, decidiu ir armada para o local para proteger os secundaristas. Aconteceu o confronto. Exército e polícia e engalfinhando, com os adolescentes no meio. Foi a rádio Wayna Tambo, voltada para o público jovem, que assumiu a mediação para a solução daquele conflito, bem como na busca por informações sobre os jovens desaparecidos.

A partir dessa manifestação, a temperatura social foi subindo no país, com greves de mineiros e marchas de camponeses e indígenas. O governo cada vez mais impopular de Sánchez de Lozada, além de não abrir diálogo com a população, acirrou medidas de entrega de riquezas nacionais aos estrangeiros. A Bolívia foi um país literalmente estuprado pelo colonialismo e o imperialismo. Potojsí ou Potosí, a montanha de prata, cujo nome significa “troveja, rebenta e explode”, entre os séculos XVI e XVII, teve extraídos mais de 10 milhões de quilos de prata, todos transferidos para o exterior. Deixou no país apenas pobreza, morte e horror, em que a expectativa de vida para quem trabalhava nas minas era de cinco anos, apenas. O mesmo aconteceu com o estanho, que fez a fortuna de alguns dos homens mais ricos do mundo, como Simón Patiño, que igualmente deixou um rastro de opressão e miséria para os mineiros. Na virada do século XXI seria a vez do gás, que o governo pretendia exportar para os Estados Unidos, via porto no Chile. Uma dupla insensibilidade, pois a Bolívia perdera a saída para o mar exatamente para o Chile e até hoje tem litígio com esse país, por conta da reivindicação por uma saída para o mar.

Acontece a revolta popular e o povo exige a nacionalização dos hidrocarbonetos, pois percebiam que aquela poderia ser a última oportunidade de utilizarem uma riqueza mineral a serviço do bem-estar da nação. Depois veio o lítio; a Bolívia é muito rica em minerais, mas caberia outra história, aqui vou contando-a pelo passado, para ajudar a entender o presente.

Em outubro de 2003 o país estava paralisado, com greves e marchas a partir das minas e dos campos. Todos dirigiam-se a La Paz. O único caminho de entrada para a capital passa por El Alto, por isso o exército ocupou as entradas da cidade com tanques de guerra e fuzis. A intenção dos militares era preparar uma emboscada para os camponeses, mineiros e indígenas que se aproximavam. Percebendo o que estava por acontecer, moradores de El Alto decidem enfrentar o exército para evitar a tragédia. Como o governo decretara estado de sítio havia poucos dias, as comunicações estavam difíceis e a cidade de El Alto restou dividida em duas, separadas pelo exército. Em La Paz, a população também estava sem saber o que acontecia. E o exército prestes a iniciar o massacre.

Todos os veículos de comunicação estavam censurados ou censuravam as informações por conta própria. Enquanto começava o massacre, as TVs de La Paz exibiam desenhos animados, filmes ou programas de auditório; as rádios, programas de música, comentários de esportes, como se nada estivesse acontecendo. A única rádio, em todo o país, a romper o cerco de comunicação, foi Wayna Tambo, hoje Ponto de Cultura. Para tanto contaram com a ajuda dos “Cholos celulares”.Àquela época, os celulares ainda não eram comuns na Bolívia, sobretudo com a população mais pobre. Cholo, é uma designação pejorativa para comedor de milho, sobretudo em referência a pessoas de origem indígena. Os Cholos celulareseram ambulantes que penduravam diversos celulares no corpo, cobrando pelas ligações. Naqueles dias de guerra campal, os repórteres de Wayna Tamboforam os Cholos celulares. Eram os únicos que estavam do “lado de lá” do cerco do exército e que dispunham de um meio de comunicação. Foi através deles que o mundo pôde saber do massacre que estava acontecendo na Bolívia.

Perseguidos pelo exército, os ativistas de Wayna Tambopassaram quatro dias transferindo os equipamentos de lugar, improvisando estúdios e inventando formas de colocar o transmissor e a antena da rádio em funcionamento. Noites sem dormir. Dias de tormento.Com a informação, o povo foi saindo às ruas e ampliando a resistência até que o massacre fosse contido.

Para tanto, utilizaram outra forma de comunicação: os postes de iluminação, cuja energia estava cortada. Foi uma sugestão dos radialistas de Wayna Tambo, pois o alcance da rádio não chegava a toda La Paz. A população foi chamada para bater objetos metálicos nesses postes, que eram de ferro. Da imensa cidade indígena de El Alto, a quatro mil metros de altitude, com ar rarefeito, surgiu uma incrível e única sinfonia em som metálico a cantar resistência. Pessoas a varar noite, batendo ferro contra ferro, até que o som chegasse ao vale de La Paz e as pessoas pudessem saber que algo de muito grave estava acontecendo.

A sinfonia dos postes fez o povo se sentir mais seguro para sair às ruas. Passarelas sobre vias foram derrubadas, vagões de trem foram empurrados sobre avenidas para barricadas a impedirem que tanques e caminhões do exército pudessem passar. Ao final, 74 civis mortos na cidade e 150 no país. Seriam muito mais mortes, não fosse a atuação de um só ponto de potência que, em rede, batendo ferro contra ferro, de forma pacífica, se tornou muitos. E muitos se tornaram uno.

Sánchez de Lozada, o presidente que falava espanhol com sotaque de norteamericano, teve que fugir da Bolívia. O governo foi deposto vergonhosamente e foi possível aprovar a lei de hidrocarbonetos, colocando esse recurso natural a serviço do povo boliviano. Depois disso é que Evo Morales e o movimento dos agricultores cocaleros se destacou, mas a base do ser rebelde e altivo do povo alteño já estava formada.

Tecendo redes, entre cultura, luta social e política, o Wayna Tambofoi se estruturando e auxiliando outras organizações. Atualmente formam a Rede da Diversidade, composta de casas de cultura e rádios comunitárias interculturais, por toda a Bolívia; em Tarija, Yembatirenda, com os guaranis; em Sucre, Sipas Tambo; em Santa Cruz de la Sierra, Yaika Pox; em Cochabamba, Kasa Kamasa, entre outras. Articuladas em rede, esses pontos se auxiliam mutuamente, em processos de reciprocidade e colaboração. Nas lutas sociais que vieram depois e nas resistências às tentativas e execução de Golpes de Estado, estavam e estão lá.

Após a eleição do primeiro presidente da República com origem indígena e com a instalação do processo Constituinte, cuja sede foi na antiga capital, Sucre, houve um trágico ato racista. Há muito racismo na Bolívia, hoje um pouco menos, mas até o início do século XXI, no Mercado Central de Sucre, havia um letreiro que dizia: “Não se atendem índios”.Isso no país com maior população indígena do mundo: 62% do total. Quando a Assembleia Constituinte foi instalada, a elite local, revoltada com as mudanças em curso, despiu e humilhou camponeses em praça pública.

Mais uma vez, foi a Rede da Diversidade (equivalente à rede Cultura Viva no Brasil), liderada por Wayna Tambo, que organizou o repúdio, realizando o primeiro Festival Antirracista do país, em Sucre; e a partir de então, desde 2009, acontece todos os anos. Os estúdios de gravação das rádios comunitárias produzem CDs e funcionam como incubadora de centenas de grupos culturais do país. Há alguns anos começaram a adentrar na televisão, com programa aos domingos e transmissão nacional. Os jovens da época da fundação estão todos com mais de 40, 50 anos (escrevi essa história em 2017), e seguem com a mesma fidelidade os princípios que os moveram:

- forte vínculo comunitário;

- um pé na ancestralidade e outro na invenção;

- interculturalidade como forma de tessitura da rede;

- a ousadia e a disposição em “fazer ao nosso estilo, ao nosso gosto. E funcionar de portas abertas, sem preconceitos”, como definiram desde o início.

Nesse fazer “ao nosso estilo, de portas abertas e sem preconceitos”, sempre zelaram por sua independência e autonomia. Quando da vitória de Evo Morales, a embaixada dos Estados Unidos criou um fundo de US$ 6 milhões anuais para o financiamento de ONGs no país, via Centro de Direitos Humanos Martin Luther King (eles sabem escolher homenageados para enganar incautos). Uma das primeiras entidades a ser procurada para receber recursos foi Wayna Tambo. A embaixada dos EUA ofereceu algumas centenas de milhares de dólares a troco de “nada”, apenas para seguirem fazendo o que já faziam.Não aceitaram!

Do mesmo modo, são bastante reticentes em aceitar recursos do Estado. Vivem com o que conseguem arrecadar pelo arranjo comunitário/ancestral/contemporâneo, e a colaboração com organismos internacionais afins; mas sempre com base nos princípios da reciprocidade, em que as relações entre as partes precisam ser equilibradas. Por princípio criaram uma regra pelo qual, para a manutenção de seus projetos, metade dos recursos deve advir da autossustentabilidade, de fonte própria. Essa sustentabilidade provém de um tripé: a) ingressos (porcentagem da bilheteria de eventos realizados na sede, venda de comida, publicidade na rádio e locação de livros e vídeos); b) projetos econômicos próprios (produção de livros e CDs); c) serviços (assessoria e produção de conteúdo para empreendimentos comunitários e empresas sociais e ecológicas).

Esse princípio garante receita própria de US$ 150 mil por ano, um recurso considerável, ainda mais na paridade de poder de compra na Bolívia. Há alguns anos a Oxfam ofereceu-lhes US$ 120 mil para que desenvolvessem projeto de livre escolha. Aceitaram US$ 60 mil e devolveram os outros US$ 60 mil, pois consideraram que eram capazes de aportar US$ 60 mil de forma própria. É assim que eles pensam e agem. Conseguiram. Agem assim exatamente pelo compromisso com os princípios da economia comunitária, do sistema da reciprocidade, da dádiva, do resultado neutro, da conta “zero”. Percebam, a luta na rua está amparada na sustentabilidade da raiz comunitária, na terra em que pisam, na memória em que vivem.

Esses princípios são tão zelados na Rede de Diversidade, que mesmo quando um dos participantes consegue avançar mais que os outros, conseguindo uma sede maior, um veículo, por exemplo, eles buscam redistribuir o excedente aos outros. É bonito ver. E eu vi. O pensar e agir de acordo com o princípio da “Illa”.

Se despedir com “até o dia de trás”, ou“q’ipur kama”, gera relações de igualdade, lealdade e equilíbrio, inclusive no nível de dívida entre eles. Reciprocidade, ao contrário do ideal de acumulação, exige certa igualdade de relações, pois “com desigualdade a vida se desorganiza”. É como sentem, pensam e agem. Por isso a beleza da luta popular que coloca golpistas para correr, e que prende generais golpistas com coragem e dignidade.

Para encerrar com festa, e sem que tenha sido necessário escrever sobre a resistência do povo de El Alto contra mais uma tentativa fracassada de Golpe de Estado. Opto por relatar uma de minhas noites, das tantas noites e dias que tenho passado por lá.

Sexta-feira em uma noite fria na cidade do “eterno inverno”, na sede de Wayna Tambo. O Café Concerto preparado para mais uma apresentação. Cada ingresso ao espetáculo dava direito a comidas andinas preparadas na hora. Mesas cheias, sessenta pessoas no total, que é a capacidade do lugar. Programa da noite: concerto de jazz, com o grupo Aymuray e Marisol Díaz (em havendo curiosidade, procurem nos serviços de streaming de música), cantora, compositora e filha de camponeses de Cochabamba. Foi ela quem preparou a comida. Bateria, contrabaixo, flauta e saxofone, piano e teclados, em jazz sofisticado. Começa o show, e o diálogo sonoro com as sementes:

Qeñwa sach’a mayta rinki

Árbol de kewiña, a dónde vas?

(Árvore de kewiña[2], para onde está indo?)

Qeñwa sach’a chinkasanki

Árbol de kewiña, estás desapareciendo

(Árvore de kewiña, você está desaparecendo)

Tatayku Illapa watusunqa

Nuestro padre Illapa te va a echar de menos

(Nosso pai Illapa[3] vai sentir sua falta)

Jukumaripis maypi tianqa

Y el jucumari, dónde va a vivir el jucumari?

(E o jucumari[4], onde vai viver?)

[…][5]

Em El Alto, o jazz acontece na fusão do idioma quéchua com o espanhol; e neste texto, acrescentando o português. Um encontro com o coletivo sonoro que se propõe a recuperar a raiz e a essência dos ritmos do altiplano para estabelecer um diálogo com o mundo, com o encontro entre culturas. Identidade e diversidade em fusão. Para eles, passado é semente que floresce.

Em Bolívia floresce um povo resistente, criativo e valente. A lógica deles é a lógica da abundância, nunca da escassez. Abundância que eu ouvi em uma viagem musical executada na voz do feminino rebelde, como em um ritual festivo de celebração da fertilidade.

Quem quiser entender o que acontece em Bolívia tem que compreender o sentido do q’ipur kama.

Notas:

[1] Javier Medina, Pedro Brunhart e Roger Hugo Chavez, El futuro será la reciprocidad con elementos del capitalismo: aplicación del vivir bien a la economía. La Paz: Circulo Achocalla, 2012, p. 47.

[2] Kewiña: árvore da região de Cochabamba.

[3] Illapa: deus andino da chuva.

[4] O jucumari é um urso que habita os Andes.

[5] “Árbol de kewiña” (letra de Marisol Díaz e música de Freddy Mendizabal).

Foto de capa: El Alto, Bolivia. Foto: CC rodoluca/ Wikipedia

Historiador, escritor, formulador do Cultura Viva e do Programa Pontos de Cultura e Secretário do Ministério da Cultura na gestão Gilberto Gil e Juca Ferreira no Governo Lula